La scorsa stagione cinematografica mi è capitato di imbattermi nella visione di un film italiano che, pur essendo passato al Festival di Locarno del 2009, aveva avuto la solita distribuzione fantasma in sala e che probabilmente non avrei mai scoperto se non fosse stato per la lodevole operazione di Gianluca Arcopinto, produttore del film, di presentarne la versione dvd nella collana Cinema Autonomo. Il film in questione era Pietro di Daniele Gaglianone e non è un caso che io abbia usato il verbo imbattersi perché sia i personaggi che venivano raccontati sia il linguaggio usato per raccontarli creavano un vero e proprio impatto contro lo schermo e sfondavano quella superficie, quella patina di distacco dello sguardo e del cuore nei confronti di un’opera di fiction e delle sue convenzioni narrative ed estetiche, segando quel passaggio che trasforma la visione in un’esperienza più profonda, il ricordo di un pezzo di cinema che finalmente si conficca con violenza e passione nelle carni della memoria.

La storia di Pietro, ragazzo-uomo affetto da turbe psichiche con un fratello tossicodipendente allo sbando e una vita misera e solitaria nella periferia torinese, pur nella sua essenzialità che non concedeva nulla di più alla natura e alla verità dei personaggi, acquistava nel linguaggio di Gaglianone il valore di un allucinato viaggio all’interno della mente e dell’anima di un essere umano in cui il crescendo implacabile della deriva, della catastrofe personale, si muoveva tra tenerezza e orrore, tra aperture alla vita e a una possibilità di felicità e sospensioni cariche di tensione verso la morte.

L’onda lunga delle sensazioni forti ed estese che ha provocato in me l’incontro con Pietro, cui non è estraneo il fatto di considerare quest’opera così viscerale e anomala come unica all’interno del panorama cinematografico nazionale, mi ha accompagnato anche nella visione di questo successivo film di Gaglianone, dal titolo secco e al tempo stesso evocativo, Ruggine, a indicare non solo la sostanza che si deposita sulle strutture di ferro e le corrode, ma anche un sentimento negativo che contagia, invade e logora l’esistenza delle persone che va a toccare, alimentato e rafforzato, e non sepolto, dal tempo che passa. Una storia, dunque, assolutamente nelle corde del regista torinese che anche questa volta si muove su uno spazio che conosce bene, essendo nato e cresciuto in quella periferia di Torino che ancora una volta diventa paesaggio di una desolazione, di uno svuotamento dell’anima.

Ma questa volta il racconto è più articolato e strutturato, visto che all’origine c’è un romanzo di Stefano Massaron e che i piani temporali che s’intrecciano sono due – passato e presente – per quanto questa divisione non risponda mai a un criterio di logica narrativa ma segua gli sbandamenti e le oscillazioni delle vite interiori dei tre personaggi principali, colti in frammenti isolati della loro quotidianità cui solo il filo interrotto e ripreso di una memoria privata e collettiva può restituire un senso comune. Il cinema di Gaglianone è fatto di corpi, di volti, di luce e di suono, possiede una natura assolutamente fisica, tattile, sessuale fino alla promiscuità con la mdp, che cerca di stabilire un contatto quasi impudico con i soggetti che filma. E il soggetto che qui è chiamato a scandagliare richiede la necessità di penetrare i personaggi per far emergere gli effetti devastanti che la violenza esercitata dagli adulti nei confronti dei bambini può provocare. Traumi che segnano punti di non ritorno, restano latenti ma sempre presenti e tornano a galla inaspettatamente, con la stessa furia e brutalità con cui erano apparsi in quel momento di precarietà e di fragilità, ma anche di estrema vitalità, che è l’infanzia. Il presente è il qui e ora, cupo, spento e amaro in cui vivono Sandro, che passa una giornata “sospesa” a giocare con il figlio di 5 anni a caccia del “Drago nero”, Carmine, perso in una rabbia autodistruttiva dentro la gabbia esistenziale di un bar di periferia (e che emozione riconoscere nei due nullafacenti sbandati del bar gli stessi volti di Pietro e del fratello!) e Cinzia, che partecipa con disagio e insofferenza a un consiglio di classe per l’ammissione agli esami di scuola media. Il passato è un luogo altro, arcaico, remoto, che ha lo spazio della fantasia e del gioco, della natura contaminata dai palazzoni popolari dei sottoborghi operai e invasa dai silos abbandonati e arrugginiti cui la banda di ragazzini, nella quale hanno militato anche i tre adulti dai volti ora incupiti e feriti, hanno dato il nome altisonante e magico di “Castello”.

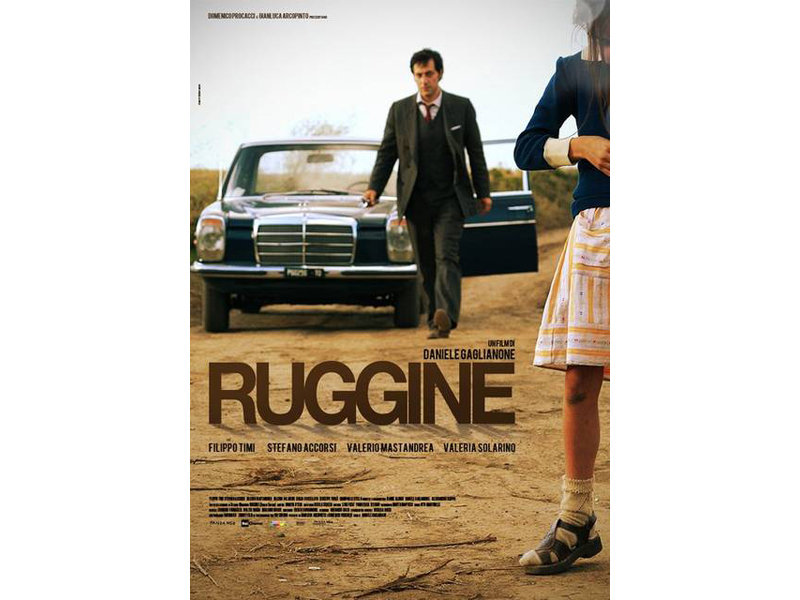

Un luogo teatro dei riti di passaggio della sessualità, dello scontro corpo a corpo, la scoperta e la trasformazione del proprio piccolo mondo nel quale si riflette tutto il grande universo e le sue insidie. Come si può introdurre l’orrore, il male assoluto, la degenerazione, dentro il manifestarsi entusiasta, selvaggio, scarmigliato della vita? Gaglianone, nell’occuparsi del passato, sceglie spudoratamente la dimensione astratta e simbolica della fiaba e introduce con altrettanta spudoratezza la figura del “mostro”, il Dr. Boldrini, interpretato da un corpo attoriale che ha in sé una carica di mostruosità e devianza come Filippo Timi (basti pensare alla sua apparizione come luciferino clown ne La solitudine dei numeri primi). La sua apparizione su una macchina nera che taglia gli stradoni impolverati e i prati dove giocano i bambini si rifà a un’iconografia così precisa dell’immagine dell’uomo nero, dell’orco, che potremmo quasi dire che Gaglianone, da quel momento in poi, fa passare il suo sguardo attraverso il tunnel dell’anima scura di questo personaggio-limite, ma non per capirne le motivazioni e gli impulsi ad agire, piuttosto per farsi contaminare, per rendere a livello estetico, attraverso immagini brucianti e distorte nella percezione visiva e sonora, il senso di disintegrazione e frammentazione del gruppo di bambini, trasformati nei primi piani di quei volti adulti sui quali è possibile cogliere i segni della lotta con i loro demoni interiori.

Se nel complesso si resta annichiliti e turbati dall’atmosfera d’inquietudine che taglia come un rasoio affilato ogni momento del film e ogni tentativo dello spettatore di tirare un sospiro di sollievo davanti al destino dei tre protagonisti, abbandonati ognuno nel proprio loculo di rimorso e di dolore, la parte del passato, in bilico sia linguisticamente che narrativamente tra fiaba gotica e racconto di formazione, risulta (verbo terribile da usare quando si parla del vibrante linguaggio di Gaglianone) artefatta, troppo distante dal presente, con cui dovrebbe esserci una tensione sotterranea costante, un filo rosso che lega tra di loro Sandro, Carmine e Cinzia e che invece appare finalizzata ad arrivare al momento “rivelatore” in cui si comprenderà la tendenza autodistruttiva di Carmine, l’ossessione di Sandro per il gioco del “Drago Nero”, l’insofferenza di Cinzia davanti a colleghi professori superficiali e offensivi nei confronti di un’alunna molestata dal patrigno. Eppure, al termine della proiezio

ne, mi sono rimasti addosso gli occhi neri di Filippo Timi che guardano famelici le giovani prede, e famelico è una delle espressioni che Tenesse Williams usa per descrivere l’adescatore di bambini protagonista di Improvvisamente l’estate scorsa, un testo di cui Ruggine possiede la cupa forza, la tendenza alla suggestione horror.

Appese a quegli occhi ci sono le figure di Sandro, Carmine e Cinzia, a cui Gaglianone ha sentito la necessità di far condividere lo stesso spazio fisico anche da adulti, il vagone di una metropolitana dove è possibile drammaturgicamente creare la coincidenza di un incontro e anche far tornare tutti i conti del proprio cinema.