Non sempre quanto progettato in un film dallo sceneggiatore riesce nella maniera dovuta. A volte le sue parti apparentemente secondarie, nascondono aspetti e momenti grandiosi.

Posso sbagliarmi, ma nel film The Congress di Ari Folman, presentato allo scorso Festival di Cannes, si nasconde una pagina che potrebbe rimanere negli annali del cinema. Ma ci arriviamo per gradi.

Una bella attrice nei panni di se stessa, Robin Wright, distolta dalla sua carriera a causa di una sordità incipiente del figlio maschio da curare con assiduità e tanta speranza, viene coinvolta in una mercato delle immagini e dei cloni: i suoi produttori le offrono gloria e proventi in cambio del suo corpo digitalizzato, che sarà usato come attore virtuale nei film di prossima generazione.

Il trait-d ’union fra Robin e il Produttore è Al (un portentoso Harvey Keitel) che è amico di tutti e due, e la spinge al passo decisivo per la sua vita. Robin protesta di voler essere lei a decidere come interpretare i suoi ruoli, e non il suo clone nelle mani dei tecnici. Come “agire” (come recitare) sul set i personaggi che le vengono (oramai sempre più raramente) affidati.

E qui c’è una prima pagina memorabile, nella quale Al finalmente le apre gli occhi sui limiti, la libertà e la “padronanza” da parte di un attore del proprio personaggio. In realtà, gli attori sono corpi presi in prestito dal regista, dallo sceneggiatore e dal produttore e fanno esattamente tutto quello che viene chiesto loro sul set. E forse anche fuori. La difesa ideologica del mestiere più mimetico, più spersonalizzante e più estraniante del mondo (ogni attore, nell’interpretare il proprio personaggio, diventa “altro da sé” per fare bene il proprio mestiere) – risulta del tutto impossibile.

La solidità rocciosa della attrice frana. Mettendo nel contratto condizioni, paletti e distinguo, accetta la proposta del produttore e si sottopone alla scansione.

E qui i critici vanno nel pallone. Perché non conoscono probabilmente le vere, reali, concrete tematiche produttive della principale industria mondiale, il cinema. Sono intellettuali – sovente narcisi – che raramente colgono la complessità del progetto comunicativo di cui parlano spesso a sproposito. Ma basta sparare sulla croce rossa, e torniamo alla sequenza chiave.

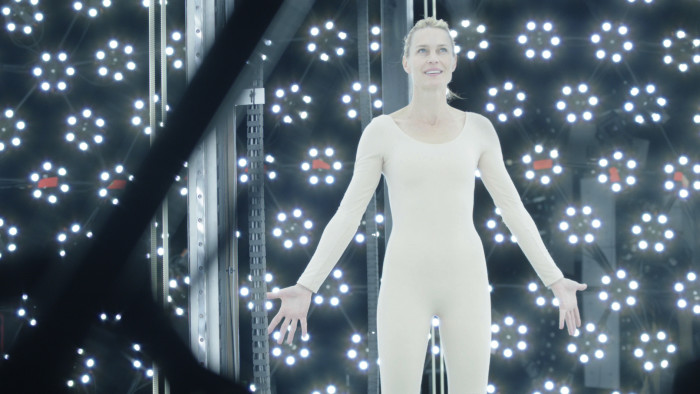

L’attrice, Robin, entra nel Lightstage. Così si chiama quella sfera piena di luci di ogni tipo e di camere di ogni tipo che – in un turbine di esposizioni e scatti velocissimi ― trattiene le espressioni, i gesti, le pigmentazioni, le ombre e tutte le condizioni di illuminazione di un attore. E’ la macchina clona-attori che viene normalmente impiegata da anni nell’industria cinematografica americana. Ogni attore di una certa fama la conosce perfettamente, perfino io sono stato “scansionato” nel lightstage dell’amico Paul DeBevec, che ci ha preso anche un premio Oscar per la tecnologia impiegata. E – per chi volesse approfondire ― Jules Urbach, socio di Paul e presidente della società che si chiama appunto LightStage, può riservare una infinità di sorprese.

Tanto per chiarire l’importanza di queste tecniche, un attore come Schwarzenegger personalmente girerà sì e no il 20% delle scene in cui compare il suo personaggio in Terminator. Il resto è clone digitale e meccatronica. Anche se il pubblico (e sciaguratamente anche i critici) pensano che ci sia lui, l’attore in carne ed ossa, sul set. E’ una realtà. Non fantascienza. Il lightstage è disarmante per un attore, che deve assecondare i tecnici nel formulare tutte le possibili variazioni di espressione in maniera che le camere (ed i computer associati) possono catturarle e fermarle per l’eternità.

E qui c’è, a mio avviso, un pagina di altissimo cinema. Keitel-Al si rende conto che l’attore non è un automa, non può espandere tutta la gamma delle proprie espressioni a comando. E quando Robin ferma tutto perché non riesce ad essere il burattino di se stessa, interviene lui con un racconto che porta in primo piano il rapporto fra narrazione, emozioni e tecnologia. Una folgorante metafora di un dibattito sempre più vibrante e concitato sul ruolo dell’attore, del suo clone digitale e della riproduzione iperrealistica delle espressioni. E sul concetto di “realtà”, che stiamo perdendo. Qualcuno ricorderà sicuramente le variazioni impressionanti di Benjamin Button, dove Brad Pitt ed il suo doppio digitale esplorano tutti gli stadi della vita a ritroso, dalla vecchiaia fino alla nascita, lasciando sbalordito lo spettatore digiuno di tecnologia.

Questa discussione è viva nel cuore della produzione più importante del mondo, Hollywood. Ma è scarsamente compresa fuori di lì. Lo stesso vale per i videogiochi, che da soli costituiscono il settore più rilevante della produzione mondiale.

Ovviamente, l’Europa intera ― affogata e burocrati, di regole sulle dimensioni standard delle zucchine e sottoposta alla ondata di immigrazioni proletarie afro-asiatiche ― di tutto ciò sembra non capire nulla.

Ma è il mondo che si apre davanti ai nostri figli. Il mondo della “evasione”, della chimica che per il regista allude al mondo dell’immaginazione e della animazione.

Se nella prima generazione industriale gli abitanti dell’Occidente erano lavoratori e proletari, produttori (secondo Carlo Marx) derubati del loro plus-lavoro, nella cosiddetta società post-industriale i lavoratori sono diventati “consumatori”: non è più importante cosa producano (la produzione materiale la fanno gli asiatici), ma è più importante quanto consumino. Come le pile umane di Matrix.

Per Ari Folman siamo giù passati al terzo stadio, cioè da “consumatori” a “consumati dalle droghe”, consumati dalla chimica che rende possibile la sopravvivenza degli esseri umani, trasformandoli da pezzenti in divi del cinema per inalazione, divi dell’apparire, tutta forma e niente sostanza.

Chimica e apparenza ricoprono un mondo di abbandonati, di miserabili, che riappare quando il fumo tossico delle droghe si dirada e gli uomini vengono visti per quello che sono. La realtà come Itaca.

Prima di ciò, nella lunga sequenza di animazione fumettistica ― che in realtà (a nostro modesto parere) per rimanere nel filo del racconto avrebbe dovuto prevedere una costosissima e laboriosissima ricostruzione 3D dei mondi fantastici, e non un banale cartone animato ― la Robin-regina che partecipa al Congresso della Miramount Production e lancia il suo grido di ribellione e di rivolta, seguito da un risibile attacco di terroristi libertari, proclama il suo credo di riappropriazione dell’esistenza.

E’ quel grido che le svela la porta di uscita per rientrare nel mondo di qua, nel mondo della realtà, banale, freddo, acido, dal quale anche il figlio è fuggito. E dal quale tutti vorrebbero fuggire e fuggono.

Il risultato è straziante. Abbiamo costruito per i nostri figli una prospettiva di cartapesta, grazie ad una chimica tossica, sia essa applicata alla produzione, alla finanza, o anche alla vita personale. Il senso di una civiltà è smarrito, e resta solo l’assenza al posto dell’essenza.

Non perché noi non produciamo più beni materiali, non sappiamo più chi siamo, ma al contrario: siccome non sappiamo più chi siamo, non siamo neanche più in grado di produrre oggetti che ci possano rappresentare. Deleghiamo ad una industria mistificante la creazione dei nostri sogni, nei quali ― da pezzenti ― ci immergiamo, con l’idea segreta di non svegliarci mai più.

E’ un po’ come l’attore che si immedesima nel suo personaggio, non riuscendone più a venire fuori. Sembra che riguardi ciascuno di noi, singolarmente, ma è tutto un pianeta che gira a vuoto. Perché accada tutto questo è lasciato in sospeso. Io una certa idea me la sono fatta, ma non è questo il luogo, né il tempo per discuterla. Sta di fatto che questo, come una gran parte dei film che stanno uscendo negli ultimi cinque anni, segnalano che la crisi della nostra civiltà e della “sostenibilità” della vita sul pianeta sta arrivando al dunque.

Bellissima recensione, contavo di andarlo a vedere il prossimo venerdì e le tue parole confermano il valore in tutti i sensi di questo film.