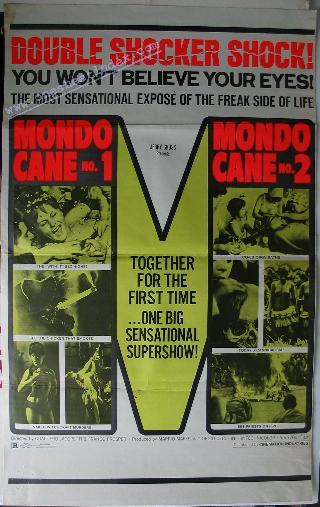

La sesta edizione del Romadocfest, appena conclusa con la vittoria nel concorso internazionale del film tedesco Wrong time Wrong place, si era data il compito di indagare sul tema della violenza, qualunque tipo di violenza, e sulla terribile sfida costituita ormai dalla sua rappresentazione: in un’epoca ipermediatica come la nostra, infatti, come si può rappresentare la violenza senza esserne complici? Di quanto voyeurismo c’è bisogno per colpire l’attenzione dello spettatore e quando invece è meglio spegnere la telecamera? Non è più consentito, ormai, essere ingenui a questo riguardo ed infatti gli organizzatori, ben coscienti dell’ambiguità insita in qualsiasi scena di violenza sullo schermo – vera, ricostruita, documentata che sia – hanno voluto accostare ai dodici film del concorso internazionale sulla violenza, la rassegna sugli italianissimi mondomovie, non a caso ribattezzati shockumentary, che la violenza non solo sono andati a filmarla in ogni parte del mondo, ma hanno anche messo a punto una sorta di estetica ad hoc per renderla più spettacolare possibile. L’accostamento di questo filone che potremmo definire storico – al cinema è nato nei ‘60 e finito negli ’80 per poi confluire nella televisione – con i documentari contemporanei, ha prodotto in noi diverse riflessioni.

Ha colpito soprattutto la diversità nell’approccio: Jacopetti e i suoi epigoni cercano l’esotico nell’Italia provinciale degli anni ’60 e partono con grandi mezzi (impensabili adesso) alla ricerca dell’avventura. Il creatore di Mondo cane, due volte presente in sala al Romadocfest, ha più volte espresso rimpianto per l’entusiasmo, il coraggio, la spensieratezza con cui lui, Prosperi e Cavara rischiavano la vita pur di impressionare una bobina con immagini rare (in Africa addio si vedono chiaramente sparatorie contro la troupe).

I film presentati al concorso, invece, approfondiscono, scavano, non cercano affatto lo spettacolo ma tentano di comprendere, di avvicinare situazioni dolorose, complesse, casi limite, con partecipazione e rispetto. Il travestito ecuadoregno di Les travestis pleurent aussi o la Katharina Bulli dell’omonimo documentario, il cui corpo d’atleta è stato brutalmente sfruttato dal regime comunista, o anche gli anoressici de L’ultima cena, sono tutti casi di persone davvero sofferenti che cercano, probabilmente anche attraverso il film, di ritrovare una dignità. L’intento di chi sta dietro la telecamera è autenticamente conoscitivo, si intuisce la volontà di entrare in empatia con le persone e le situazioni rappresentate, di far vedere il risvolto opposto a quello abitualmente mostrato dai media (che cercano solo lo spettacolo e dunque sono più affini ai mondomovie di un tempo). Nell’epoca della globalizzazione, in cui si è visto di tutto, in cui un biglietto aereo costa quasi meno di un taxi, in cui il pericolo maggiore è l’inflazione delle immagini, la tendenza a vivere dimensioni e relazioni virtuali (vedi esperimenti come Second life), i documentaristi sentono l’esigenza di sottrarre, di mostrare poco, il minimo indispensabile per suscitare una riflessione. Questo è quello che viene fuori da film come Back to Sarajevo e Ado d’ailleurs, entrambi incentrati sulle conseguenze della violenza passata, in cui i protagonisti, sopravvissuti alla guerra in Bosnia e a quella afgana, parlano, ricordano, raccontano. Nelle immagini non succede nulla, non c’è azione, c’è invece il tentativo di dare senso agli accadimenti passati per ricostruire il presente o il futuro. C’è il potere riconciliatore della parola, del racconto che tesse, unisce ciò che nella realtà dei fatti è frammentato, disperso, distrutto. Ci sono esseri umani alle prese con l’elaborazione del lutto, che avviene in un momento di transizione, in una pausa dalla vita vissuta.

Nei mondomovie l’intento, esattamente opposto, era quello di shoccare, di colpire, di catturare l’indicibile momento che precede la morte o che la segue, sfruttarne il sicuro effetto spettacolare, e poi passare ad un altro episodio. Mondo cane e Africa addio procedono per accumulo, o per contrapposizione, di scene tutte altamente spettacolari; un po’come Blob camminano sul politicamente scorretto, anche se a differenza di Blob c’è un commento, a tratti ironico a tratti moralistico, a tratti ideologicamente davvero discutibile, che appesantisce il tutto. Bisogna dire che i mondomovie sono cinematograficamente quasi dei capolavori, che rivisti oggi fanno rimpiangere i tempi in cui esistevano produttori come Angelo Rizzoli, che permetteva set di della durata di due anni, direttori della fotografia come Antonio Climati, che probabilmente aspettava anche settimane per avere la luce giusta, musicisti come Riz Ortolani, che costruiva il commento alla moviola seguendo il montaggio secondo per secondo… Questa perfezione formale, avvicinabile ai film di Dziga Vertov o di Ejzenstein, garantisce a questi film una durata nel tempo e forse finalmente un posto nella storia del cinema (grazie forse anche a iniziative come il Romadocfest), nonché la sicura persistenza delle immagini nella memoria degli spettatori.

Questa ricerca formale è anche quella che manca nei documentari dei filmmakers contemporanei che dal punto di vista estetico fanno film molto più vicini alla televisione che al cinema (a volte mutuandone i generi come Every Good Marriage begins with Tears che è una sorta di docu-soap o reality-soap). Sicuramente la povertà di mezzi e la facilità tecnologica di adesso spiegano gran parte di tutto questo, ma non tutto. C’è anche la voglia, il bisogno di riprendere il contatto con la realtà vera, quotidiana, pratica. Di testimoniare situazioni e persone che vengono regolarmente spettacolarizzate e svuotate di realtà e di umanità dalle rappresentazioni mediatiche: l’immigrato, l’anoressica, il travestito, il carcerato ne sono le classiche vittime. Probabilmente adesso si avverte il bisogno di realtà nuda, spoglia, senza fronzoli, senza abbellimenti formali, senza “sguardi d’autore”. Questa vasta produzione documentaristica antispettacolare, però, non trova uno sbocco di mercato né al cinema, né in tv, né in DVD e anche i festival cominciano a faticare.

Quali sono le ragioni di questa difficoltà a trovare uno sbocco di mercato? Non è che questi film non hanno più qualcosa da dire – il film vincitore Wrong time wrong place, per esempio, indagando sull’alienazione collettiva nei paesi dell’est dopo la caduta del muro riempie uno spazio lasciato vuoto dal cinema tedesco, che fino poco tempo fa ha preferito rappresentare la ex-DDR in modo nostalgico. La mancanza di materiale reale, di storie interessanti, quindi, non è il motivo di questa mancata visibilità. Visto che noi come spettatori del mondo mediatizzato siamo quasi più abituati alla realtà della finzione che alla realtà del reale – è il motivo per cui i mondomovie e anche Blob, anche a distanza di tempo funzionano sempre bene – la difficoltà del documentario a trovare il suo pubblico indica proprio un problema di riconoscimento del reale. Né una semplice documentazione del mondo come si presenta davanti alla telecamera né una costruzione globale e spettacolare alla &

ldquo;Mondomovie” o “Blob”, infatti, funziona per far riconoscere la realtà. Se il documentario d’oggi volesse davvero distinguersi dalla televisione dovrebbe fare un lavoro di “secondo grado”, un lavoro sulla messa in scena dell’antispettacolarità del semplice e crudo reale. Riflettendo sui film visti al Romadocfestival forse questo lavoro formale si manifesta proprio attraverso il “lasciare spazio all’accadere” ed il “trovare” del reale, non inteso come una documentazione “classica” ma come una documentazione che si basa sull’impegno assoluto del documentarista. Un film come Back to Saraievo, per esempio, è frutto di una preparazione lunga sul posto e di un approccio sensibile, partecipato, alle vittime della guerra. La telecamera in questo caso non si accende subito ma solo quando non disturba più o aiuta, diventando parte del tentativo dei protagonisti di ritrovare una dignità espressiva. La conseguenza di questo modo di fare film è la possibilità di ritrarre proprio le contraddizioni che sono insite in ogni realtà. Nel caso di Back to Saraievo è l’amore nonostante la guerra, è la nostalgia per il proprio paese nonostante il trauma vissuto, è la fiducia nell’Europa (!) che paradossalmente nasce da un’esperienza violenta (mentre noi che siamo in pace la vediamo come una complicazione o al massimo come una noiosa comodità). Così, se il documentarista riesce a far accadere, a riflettere l’evolversi delle cose, il suo film forse riaccende proprio uno di questi momenti rari del riconoscimento del reale che per natura è contraddittorio e violento, ma mai privo di speranza e potenzialità di riscatto.