Che l’America non sia un paese per vecchi ormai è noto, ma nel vedere Nebraska di Alexander Payne sembra che sia quantomeno un paese di vecchi. Viene il sospetto che non appena si abbandoni il palcoscenico delle grandi metropoli dove dominano personaggi giovani e super-performanti, non appena ci si allontani dai fondali di cartapesta del carrierismo isterico ormai minacciato dalla crisi globale, il paesaggio spoglio sia disseminato in egual misura di mucche, pompe di benzina, e vecchietti dallo sguardo malevolo e piuttosto malmessi tipo “Dinamite Bla” (forse qualcuno si ricorda uno strano personaggio di secondo piano dei vecchi numeri di “Topolino”, un cercatore d’oro in canottiera e toppe alle brache piuttosto irascibile).

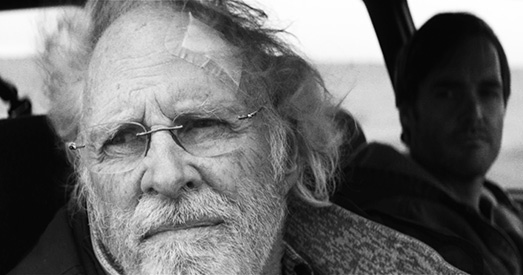

Uno di loro cammina a testa bassa sul bordo di un’autostrada all’inizio del film, con le idee abbastanza chiare (o almeno così crede) sulla sua provenienza e sulla sua destinazione. È un vecchio dall’aria smarrita e scostante, più cattivo e più buono di quanto si possa pensare inizialmente, le cui radici sono state attaccate dall’Alzheimer, e le cui risposte taglienti non si sa mai quanto siano dovute alla malattia o ad una feroce e disincantata ironia.

Crede di aver vinto un milione di dollari da ritirare a Lincoln e ha deciso di andare a piedi dal Montana al Nebraska, dato che gli hanno ritirato la patente per alcolismo, e finirà invece nel suo paesello natale dove la notizia della vincita viene invece presa molto sul serio, tenuto conto che lo sport locale è il “carspotting” (treni, infatti, non ne passano).

Come in una versione grottesca e rovesciata de “La visita della vecchia signora” di Dürrenmatt, il miraggio del denaro scoperchia il vaso di Pandora che si nasconde nell’apparente sonnolenta cordialità degli indigeni e rivela brutalmente l’intima essenza degli uomini e delle donne, i buoni e i giusti che gioiscono della fortuna altrui come fosse propria, i cattivi e i malvagi che cercano di approfittarne con disinvolto cinismo.

Fotografando luoghi e persone con lo stesso distacco entomologico, filtrato da un bianco e nero rarefatto che si fa sempre più allucinato e surreale con l’alternarsi di dramma e commedia, Payne riesce dove aveva sinora fallito (A proposito di Schmidt) o dove non aveva osato abbastanza (Sideways), di essere solo il cantore dei “loosers” americani, cosa che gli aveva fatto ottenere immediatamente la patente di autorialità di stampo europeo. Pur senza rinunciare a qualche ammiccamento allo spettatore, riduce all’essenziale i dialoghi, suggerisce anziché spiegare, senza edulcorare né caricare troppo momenti e personaggi realmente sgradevoli (come accadeva invece con Jack Nicholson, auto compiaciuto fino alla sfacciataggine in A proposito di Schmidt) e soprattutto facendo trasparire una sofferta indulgenza per tutti, buoni o cattivi che siano.

Per far questo si serve di una galleria di attori – non attori (buona parte delle figure di secondo piano è interpretata dagli abitanti del paesino dove si sono svolte le riprese) anziani, obesi, malvestiti, ma pieni di tragica dignità.

Niente di più lontano, dunque, dal quadro edificante di Una storia vera di Lynch, dove l’anziano uomo sul trattore era il protagonista assoluto e positivo: il film di Payne si situa piuttosto nel solco de La famiglia Savage, di Tamara Jenkins, dove la tragedia non è tanto la fine della vita, quanto il dolore di chi assiste impotente alla trasformazione del proprio genitore in un estraneo che tra poco non lo riconoscerà più e cerca disperatamente di afferrare gli ultimi momenti di vicinanza e affetto. Questo è un paese di vecchi, e protagonista del film, in realtà, è la generazione dei figli, sconfitta e disillusa, cui spetta anche il compito di chiudere gli occhi al Grande Sogno Americano, che aveva accecato i suoi padri. E la grandezza stolida e martoriata, ma comunque epica, di Bruce Dern trova un degno avversario nella finezza con cui è tratteggiata la figura di malinconico looser del figlio e nella straordinaria capacità di interpretarla del semi-sconosciuto Bill Forte.