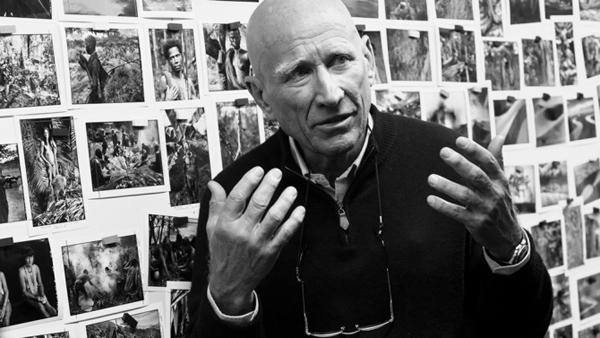

Wim Wenders è sicuramente uno dei registi più “fotografici” che esistano. Non solo perché è lui stesso un fotografo, o per l’attenzione maniacale alla scrittura della luce nei suoi film (si veda la dichiarazione d’amore scritta per il direttore della fotografia Henri Alekan) ma perché da sempre dichiara la necessità di emancipazione dalla tirannia del plot cinematografico a favore dei luoghi e delle immagini, quella “liberazione dalla trama” che aveva affascinato il suo ex sceneggiatore (nonché, anzi prima di tutto, scrittore) Peter Handke. E qui forse è necessario aprire una parentesi, perché la fine del sodalizio con Handke ha portato ad una evidente involuzione nel cinema di Wenders, a riprova che puoi permetterti di scolpire il paesaggio con la luce della macchina da presa solo se dietro hai una solida e poetica scrittura cinematografica. Nessuno più di Wim Wenders, dunque, sembrava adatto a realizzare un film documentario su un personaggio come Sebastião Salgado che oltre ad essere un grande fotografo è anche un personaggio cinematografico in sé e per sé, quasi troppo: bello, spericolato, avventuriero, idealista, politicamente impegnato, ecologista. Affascinato dal personaggio e da quello che chiama il “controcampo incorporato” delle sue foto, Wenders comincia a costruire il film su di lui, e qui cominciano i problemi, perché firma la regia con Juliano Salgado, primogenito del fotografo e comprensibilmente ancora più affascinato dal personaggio di quanto lo sia Wenders. Ben presto il film si trasforma in una agiografia dai caratteri piuttosto convenzionali, con tanto di filmini e foto di famiglia con moglie e figli (e del resto anche Pina Bausch in tempi recenti l’aveva trasformata in un santino bidimensionale, malgrado l’incomprensibile uso del 3D, anzi forse ora si spiega). Wenders, inoltre, vede in Salgado un vero e proprio storyteller cinematografico, perché i suoi scatti danno sempre il senso del tempo, il tempo catturato, il tempo che si immagina Salgado abbia trascorso in un luogo o a contatto con una persona per carpirne l’essenza, o il tempo inteso come successione di immagini di un reportage, primo tra tutti quello celeberrimo e sconvolgente sull’inferno dantesco della miniera d’oro della Sierra Pelada. Come far interagire Salgado e la sua opera? Dopo un tentativo iniziale di intervista “talking head”, Wenders, insoddisfatto, ha deciso di realizzare una camera oscura in cui Salgado fosse da solo davanti ad uno schermo trasparente in cui vedeva e commentava le sue foto, mentre dall’altro lato dello schermo Wenders lo riprendeva senza metterlo in imbarazzo, creando comunque una situazione di intimità. Il film è dunque strutturato principalmente sulle foto (ancora più straordinarie e sconvolgenti viste sul grande schermo), il primo piano del fotografo che le commenta, home movies, riprese di Juliano Salgado negli ultimi anni al seguito del padre (bella fotografia, come si suol dire, ma pericolosamente simili ad un documentario del National Geographic), riprese e foto di Wenders al seguito di Salgado sr e Salgado jr in giro per il mondo (e in questo caso Wenders, mettendo in scena anche se stesso, conferisce per lo meno un elemento umano e vagamente ironico alle situazioni). Proprio davanti all’immagine pura e alla totale e auspicata libertà dalla storia, Wenders non riesce a trovare un escamotage convincente per trasformare la fotografia in cinema e il cinema in fotografia, per fondere o alternare le due arti e prevale dunque l’atto del narrare (Salgado racconta accuratamente il dietro le quinte delle sue foto più famose) e del mostrare (come lavora Salgado) invece che l’atto del vedere. A causa della potenza delle immagini e per la sua storia personale (la sua recente battaglia ecologista), inoltre, e a causa dell’andamento prevalentemente cronologico delle sue opere (nessuna contrapposizione, analogia, provocazione, ricerca del lato oscuro) Salgado finisce per apparire come un personaggio del più mistico Terrence Malick.

Non è leale dirlo, però: e se il documentario lo avesse fatto Herzog?

ahahah, bella critica. condivido appieno il ‘modo’ (godardiano insomma) dei tuoi rilievi.