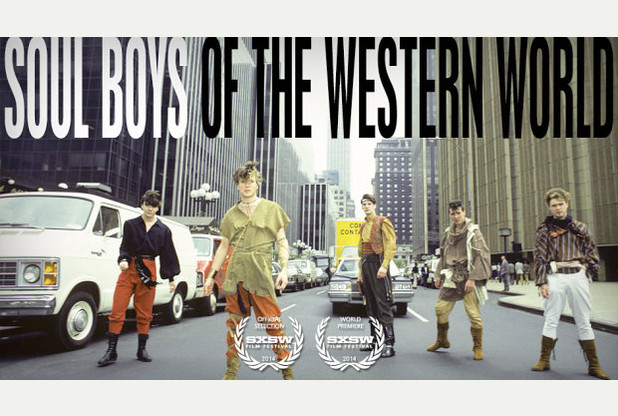

Questa volta siamo entrati nella Sala Petrassi dell’Auditorium di Roma veramente per un soffio. Ancora di corsa, più di preoccuparci di cosa proiettassero eravamo ancora sul punto di tornare indietro per controllare se avevamo messo bene la catena alla bici. Probabilmente se a freddo avessimo saputo che dentro c’era un documentario sugli Spandau Ballet non saremmo mai entrati e avremmo fatto un grosso errore. Aldilà della sfacciata impronta agiografica e del legittimissimo proposito di far vendere qualche decina di migliaia di dischi in più a Tony Hadley e soci, Soul Boys of the Western World metta a nudo parte di un’umanità inedita e tormentata veramente intensa del celebre gruppo di True.

Sarà che ora siamo anestetizzati, quasi involontariamente dal mondo dei reality e le pop band costruite e abbandonate a se stesse nel corso di una sola stagione tv. La brava George Hencken però è come se fosse riuscita a dare una coordinazione epica, compatta e con un rigoroso andamento narrativo a migliaia di ore di girato che costellava la storia filmata degli Spandau ballet. Già per il fatto di evitare le interviste con lo sfondo nero alla Sfide ai vecchi protagonisti, la regista inglese supera certe formalità tipicamente televisive. Il merito più grande della Hencken però è quello di sfatare alcuni dei nostri più grandi pregiudizi sulla celebre band inglese. Ammettiamo in questo senso di aver sempre considerato gli Spandau Ballet come una delle prime boyband della storia della musica. Dopo le due ore del film, non andremo ora a comprare qualche loro raccolta, ma è giusto riconoscere come Tony Hadley e soci non siano una semplice band costruita a tavolino, ma anzi un collettivo che oltre ad avere radici strettissime e una certa consapevolezza working class è stata anche l’espressione legittima di una certa sottocultura wave presente a Londra negli anni ’80. Disorientata più da un’estetica neoromantica che dal punk, ma perfettamente coerente con quello che si viveva allora i città. Ad un certo punto non è perfettamente chiaro se l’alternarsi dei filmati di Top of the Pops con la Thatcher, gli scioperi dei sindacati e gli scontri con la polizia voglia anche insinuare una leggerissima vocazione politica del gruppo inglese. E’ più facile forse l’interpretazione di chi vuole riconoscere ed enfatizzare il loro isolamento dorato mentre fuori cominciava ad essere demolito lo stato sociale. Il loro ingresso gradasso alle registrazioni a scopo benefico del Band Aid di Bob Geldolf con una Bentley fiammeggiante per esempio dice molto – forse – sul loro senso di spaesamento. Più di quanto gli Spandau Ballet hanno inciso nella storia della musica, il documentario rappresenta in modo quasi melodrammatico, ma avvincente le contrapposizione e le gelosie all’interno della Band. Tolstoj scriveva su come spesso si vedono famiglie rimanere in luoghi dove stanno malvolentieri solo perché prendere una decisione susciterebbe discussioni spiacevoli.

Gli Spandau sono sicuramente rimasti nella loro gabbia dorata senza prendere la decisione di sciogliersi fin troppo a lungo. Il chitarrista Gary Kemp, forse la bellezza meno illuminata nel quintetto aveva un ego semplicemente sconfinato ed è riuscito a imporre quasi dispoticamente il suo carisma su tutti gli altri come in una tragedia russa. Forse gli altri hanno accettato la cosa solo per avere la possibilità di continuare a fare feste e andare in tour, o magari solo perché sono cresciuti insieme ed avevano uno strettissimo senso dell’amicizia. Veder trattare così male Tony Hadley è stato quasi commovente. Per un attimo abbiamo sperato che ce la facesse quando ha portato i Kemp in tribunale. Ha perso, ma ha guadagnato novanta posizioni dietro al Moz nella classifica dei nostri cantanti preferiti. Rivederli dal vivo insieme nel 2010 è stato bello davvero.

ahahah, bellissimo il paradigma tolstojano. ps alla prova del tempo, i duraniani hanno vinto!

chi duran la vince