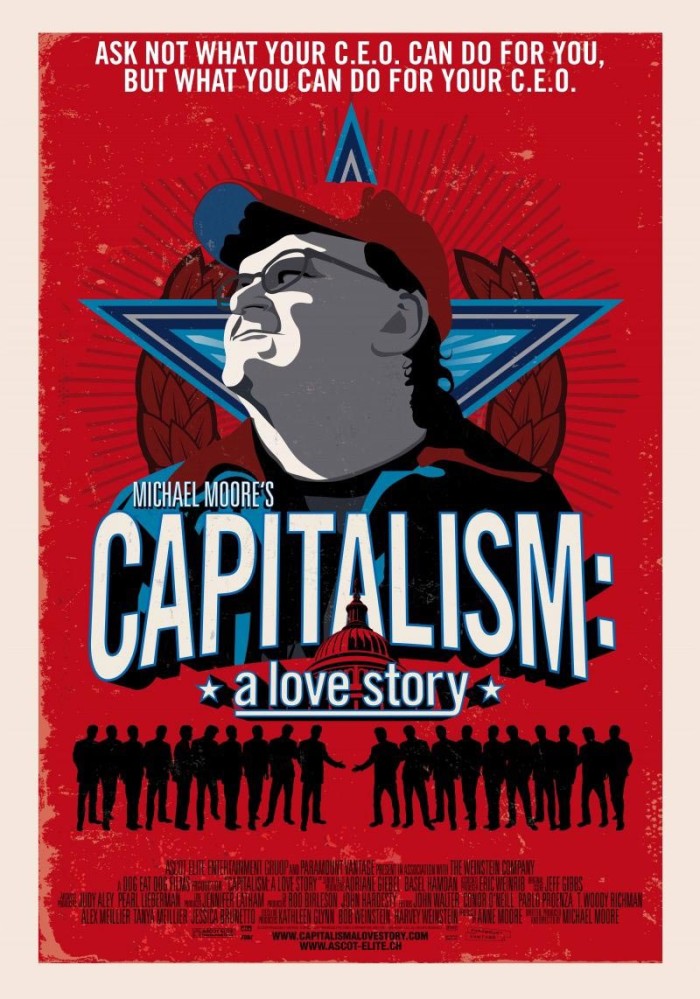

[***]- Che sia sdoganato e guardato con circospezione o che vinca altisonanti premi (Palma d’Oro a Cannes 2004 per Fahrenheit 9/11), non si può negare a Michael Moore di possedere un suo stile. A volte più efficace e avvincente, con un incedere determinato e sfaccettato; altre più grossolano e poco mordace.

Il “tocco Moore” non è solo il consolidato modo di raccontare attraverso immagini di repertorio, divertenti accostamenti a scene e filmati d’epoca, assalti con telecamera nei luoghi del potere, interviste a casi limite, linearità delle sue tesi. È ancora di più un “tocco” definito in quanto questi aspetti confluiscono in un ben preciso modo di raccontare che sembra avere come target una tipologia distinta, un’audience vasta e specifica: il così detto americano medio (per quanto ”medio” possa mai voler significare qualcosa di concreto). Quella massa di cittadini U.S.A. ignari e involontariamente complici delle beghe di potere che sovrastano le loro teste (va da sè che la categoria dei “dormienti” non è certo una prerogativa U.S.A.) e nei confronti dei quali film a tesi alla Micheal Moore sarebbero del tutto inefficaci se permeati da eccessive sottigliezze e sfumature, finezze e chiaroscuri. L’intento di Moore è quello di convincere e portare le persone dalla sua parte, ad abbracciare le sue visioni, e per farlo nel miglior modo possibile ha bisogno di impostare la comunicazione in questo modo.

Altra questione è poi quella di sapere se davvero film come quelli di Moore riescano sul serio a spostare qualche voto o a destare qualche mente sopita. O se siano solo persone per nulla o minimamente orientate (in senso politico ma anche civico), preferibilmente isolate e con scarsi rapporti interpersonali ad essere davvero influenzabili da prodotti cinematografici o audiovisivi.

Capitalism: a Love Story sembra essere un compendio di tutti i precedenti lavoro di Moore, un andare al nocciolo del problema, analizzare il male cardine che si dirama e irraggia in tutti quegli aspetti toccati dalla filmografia del regista di Flint. Si parte dalla crisi finanziaria per passare in rassegna tutte le varie lobby di potere che in nome del tornaconto, della libera concorrenza e della libertà come valore inviolabile (invocata sempre e comunque ma in modo superficiale e generico), lucra e si arricchisce senza pietà alle spalle di ignari cittadini dalle esistenze già precarie: aziende che stipulano assicurazioni sulla vita dei loro inconsapevoli dipendenti, immobiliaristi avvoltoi che speculano su sfratti e pignoramenti, banche che sponsorizzano mutui e prestiti al limite dello strozzinaggio, dubbie e inquietanti alleanze tra repubblicani (ma anche democratici) e potere finanziario di Wall Street. Tutto questo tra testimonianze istituzionali o di normali cittadini e esilaranti inserti (ma stavolta pochi) alla Moore: come il doppiato Gesù di Zeffirelli il quale predica di massimizzare i profitti per ottenere la vita eterna; o del cagnolino che forsennatamente salta per raggiungere il boccone sul tavolo destinato ad un perpetrato fallimento a metafora dei meno abbienti che si ostinano a dare il loro voto ai ricchi perché gli è stato detto che tutti, solo volendolo, possono farcela ed il prossimo arricchito potrebbe essere uno di loro.  Neanche stavolta Moore ci risparmia uno degli aspetti più deprecati dai suoi detrattori: l’indugiare della macchina da presa sui volti lacrimanti e sofferenti di alcune sciagurate vittime della macchina “capitalismo”, a testimonianza che Moore non vuole solo coinvolgere “l’americano medio” attraverso un linguaggio accattivante, ma è disposto ad utilizzare anche l’emotività pur di sensibilizzarlo. E per tutto il film ciò che viene mostrato è una contrapposizione netta tra capitalismo e democrazia (la parola socialismo è impronunciabile negli States ed evoca paure architettate ad arte) e sulla inconciliabilità dei due termini e concetti: democrazia implica eguali risorse vitali per tutti, garanzia di assistenza e diritto alla casa, all’istruzione, ad un lavoro, riduzione dell’eccessivo dislivello tra i troppo ricchi e gli eccessivamente poveri; elementi, tutti, eccessivamente collimanti con gli effetti della perversa andatura del capitalismo.

Neanche stavolta Moore ci risparmia uno degli aspetti più deprecati dai suoi detrattori: l’indugiare della macchina da presa sui volti lacrimanti e sofferenti di alcune sciagurate vittime della macchina “capitalismo”, a testimonianza che Moore non vuole solo coinvolgere “l’americano medio” attraverso un linguaggio accattivante, ma è disposto ad utilizzare anche l’emotività pur di sensibilizzarlo. E per tutto il film ciò che viene mostrato è una contrapposizione netta tra capitalismo e democrazia (la parola socialismo è impronunciabile negli States ed evoca paure architettate ad arte) e sulla inconciliabilità dei due termini e concetti: democrazia implica eguali risorse vitali per tutti, garanzia di assistenza e diritto alla casa, all’istruzione, ad un lavoro, riduzione dell’eccessivo dislivello tra i troppo ricchi e gli eccessivamente poveri; elementi, tutti, eccessivamente collimanti con gli effetti della perversa andatura del capitalismo.

Dove Moore come sempre zoppica è nella controparte del suo linguaggio accessibile e immediato che gli permette di poter essere ospitato da David Letterman: l’eccessivo schematismo e approssimativismo con cui sovente si approccia alla materia trattata; e come in altri sui lavori, come ad esempio in Sicko, paragoni e lodi ai sistemi politico/sociali di altri paesi risultano un po’ vaghi e poco soddisfacenti nel loro approfondimento.

E se nella prima parte sembra di assistere a qualcosa di stilisticamente ripetitivo e faticoso nell’incedere, nella seconda assistiamo ad un Micheal Moore inarrestabile che inserisce, per la prima volta, una chiara esortazione alla protesta e al dissenso (giammai la parola rivoluzione, siamo ancora negli States), perché i veri ricchi sono l’1% e quel restante 99 ha una grande arma a disposizione: il voto, ma anche altri mezzi come l’occupazione delle fabbriche per ottenere ciò che spetta o la violazione delle case pignorate per tornare ad avere un tetto. Un Moore quasi eroe allo stremo, tenace paladino ormai afflitto da chilometri di pellicola riversati contro lo stesso male che sembra inespugnabile e verso cui spingere a giocare le ultime carte.

E quando alla fine Moore circonda l’edificio di Wall Street di nastro giallo con la scritta “scena del crimine”, si ha davvero voglia di unirsi a lui lasciando i pop corn ed impugnando le forche!