Come un malato agonizzante che cerca affannosamente di rimanere in vita attaccato al respiratore artificiale di un’ispirazione non più spontanea e che rifiuta testardamente l’idea dell’eutanasia, il cinema di Woody Allen si presenta puntuale ad ogni stagione cinematografica senza avere più nulla da dire o, ancora peggio, riverniciando quello che ha già detto di un’aria apparentemente fresca, armonica, aggraziata ma che non riesce a nascondere quella sensazione di cadavere ambulante popolato da figure bidimensionali, da museo delle cere, e da una sterile logorrea di dialoghi e di battute. E, a proposito di battute, è sconsolante trascorrere la proiezione contando quali sono quelle buone e quelle un po più stiracchiate, come se tutto ciò che rimane di Allen sia solo la sua originaria dote di battutista, peraltro molto appannata nel corso degli anni. E cosa ne è stato dell’Allen narratore sottile, capace di scandagliare sia in chiave ironica che più drammatica e introspettiva, una certa tipologia di caratteri (di solito i newyorchesi, uomini e donne, di estrazione alto-borghese e di religione ebraica) riuscendo a renderli così caldi, reali, umani?

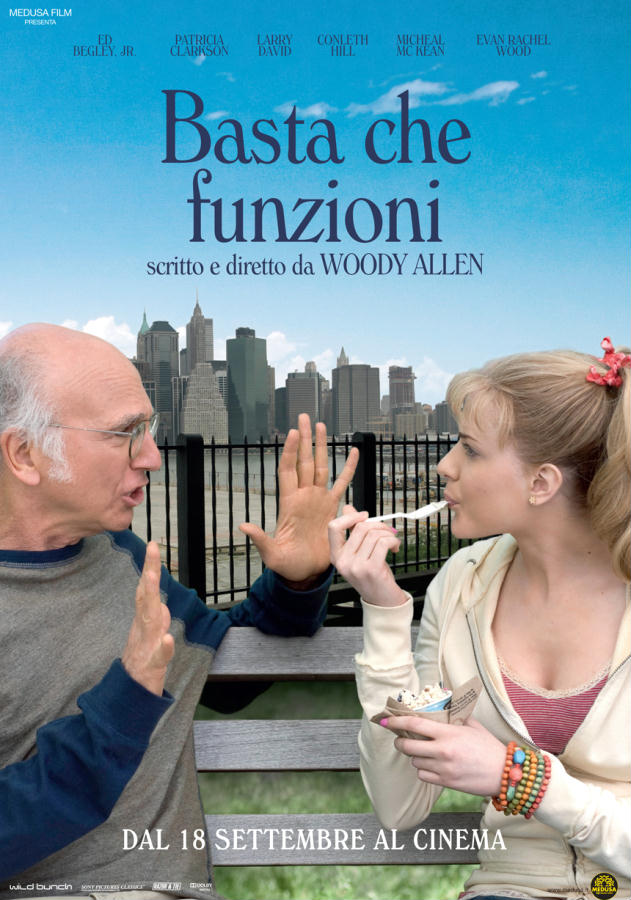

Probabilmente c’è stato un momento in cui Woody ha pensato che esportare questo modello in terra straniera, potesse essere uno stimolo rivitalizzante come la primitiva sensualità di Scarlett Johansson che ha attraversato due trasferte londinesi (Match Point e Scoop) e quella spagnola(Vicky Cristina Barcelona). Ma visto i risultati oscillanti tra lo sterile esercizio stilistico e la più totale evanescenza narrativa ed estetica, perché Vicky Cristina Barcelona ha veramente lo spessore di un filmino turistico amatoriale, ha deciso di tornarsene nella sua rassicurante, impassibile New York, indifferente ai cambiamenti della Storia e, di conseguenza, della società, mitizzata in una retorica che lui stesso ha contribuito a creare, quella degli intellettuali disillusi, degli artisti fascinosi, degli eccentrici forestieri che trovano la loro dimensione. Lo sproloquio iniziale dello Boris Yellnikoff di Basta che funzioni, interpretato da un ingiudicabile Larry David, comico molto famoso in America ma sconosciuto da noi che recita insopportabilmente alla “maniera” di Woody Allen come mai nessuno prima (solo Sean Penn in Accordi e disaccordi riusciva a distanziarsi dal modello), è attraversato da quella visione pessimistica, sconsolata e amara che già in altre occasioni era stata enunciata attraverso la parola oppure evinta dal comportamento dei personaggi alleniani.

E basta questo incipit, in cui Boris già tradisce la sua auto-definizione di misantropo e antipatico rivolgendosi direttamente alla macchina da presa e al pubblico in sala per cogliere una ruffiana captatio benevolentiae, a rivelare la costruzione artefatta, programmatica del racconto. Dietro l’apparenza ciarliera di cinico senza speranza avulso dalla vita, Boris si rivelerà molto più semplicemente il burbero dal cuore d’oro che ospita l’ochetta sperduta di provincia e che, in un meccanismo non dissimile da quello di Pretty Woman (eviterei di scomodare il Pigmalione George Bernard Shaw ma anche My Fair Lady), vede lui educare lei al pensiero, alla cultura e al gusto e lei, vitale e sensuale, condurlo verso un apprezzamento senza condizioni e con qualche paranoia in meno dei piaceri della vita.

Su questo raccontino ben sottolineato dai colori pastello della fotografia come dal visetto grazioso di Evan Rachel Wood, Allen, consapevole della totale assenza di necessatà di ciò che sta raccontando, innesta gli spunti delle figure dei genitori della ragazza, che però rimangono degli spunti appiattiti e risolti dentro situazioni da clichè da commedia sentimentale, con la madre cattolica e sessualmente repressa che si trasforma in artista naif con tanto di doppio amante e il padre, che, dietro l’apparente impotenza sessuale, si rivelerà in uno dei più penosi outing omosessuali visti al cinema. Probabilmente a Woody basta che tutto questo funzioni per novantadueminuti, che riesca a portare a casa il compitino con tutti i nodi che vengono al pettine e le storie che hanno la loro fine lieta, ma quella che onestamente avvilisce è questa autoreferenzialità che diventa quasi famelico vampirismo verso non tanto i film del suo passato ispirato, ma verso le idee e le passioni che davano loro un’anima ridotta qui ormai all’andamento zoppicante, quasi da zombie di Boris.

La speranza è che tutto il logorroico compiacimento disfattista con cui Boris si atteggia nei confronti dell’umanità celi in profondità il malessere, la frustrazione e la rabbia dell’Allen cineasta che non sa più confrontarsi neanche con la realtà del suo cinema, anche se poi, come il suo protagonista nei confronti della vita, non può fare a meno di continuare a girare, esorcizzando la morte col mettere in scena, in fondo, il suo declino di cineasta. E non è un caso che Boris, guardando in macchina alla fine, si chieda se ci sia ancora qualcuno tra il pubblico.

Davvero eccessivamente severo come giudizio! sembra sentir parlare Boris Yellnikoff stesso! Alla fine, è una commedia, semplice, senza pretese, se vogliamo “leggera”, piacevolmente autoironica! punto. Certo, non c‘è nulla di nuovo, nulla di granché originale, a tratti è un po’ banale, però francamente Allen riesce sempre ad abbozzarre con una certa simpatia il personaggio dell’intellettuale incattivito con il mondo. A tratti l’ho trovato molto spassoso, semplicemente… ciao