Alcune grandi librerie il giorno dopo la morte di Steve Jobs hanno allestito le vetrine e tutto lo spazio sulle casse in modo da comprimere, tutti insieme, pezzi interi della bibliografia più villana e mal assortita sulla Apple.

Probabilmente, così a ridosso degli scontri di Roma del 15 ottobre, nulla può essere ancora scritto sui black block senza apparire altrettanto inopportuno e funzionale alla brama di quel tipo di notiziabilità che ormai sembra aver a che fare sempre più con le tecniche di vendita che non con la verità.

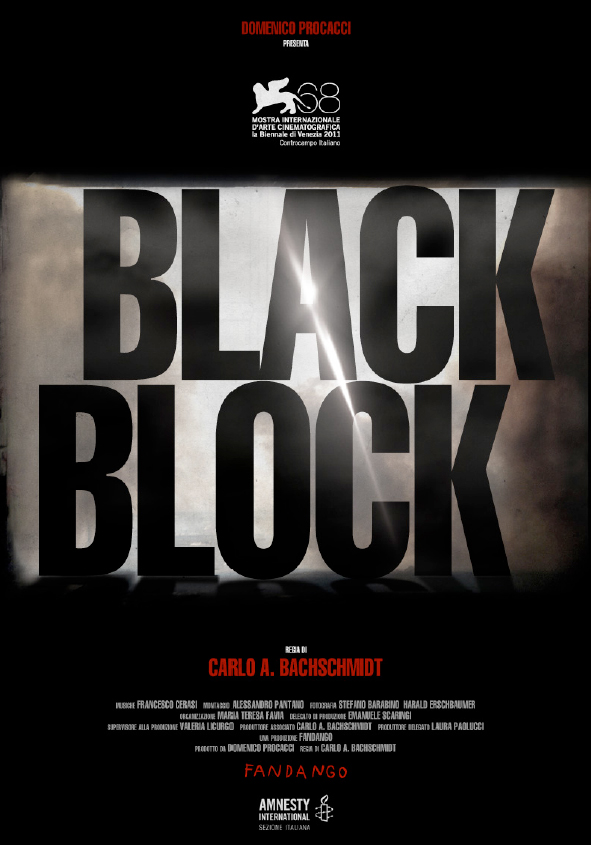

Una delle poche testimonianze che in questi giorni ci ha aiutato ad affrontare la deriva e lo sbragamento dei commenti sugli incidenti di San Giovanni è stato sicuramente l’incredibile documentario Black block di Carlo A. Bachschmidt.

Il regista genovese del resto, come se impostasse tutto il suo costrutto sintattico sottoforma di una specie di ablativo assoluto moralizzante, scava a fondo su quelle stesse parole e le regole grammaticali ora abusate dai vari Telese, Piroso e Repubbliche varie, riuscendo però a rimanere corretto e autorevolmente lucido.

Portando sullo schermo il frutto di più di dieci anni del suo preziosissimo lavoro al Genoa Legal Forum, Bachschmidt mette in scena una crudissima rielaborazione del trauma G8 in una serie strettissima di interviste che appaiono come terribili sedute di analisi collettiva a sei ragazzi che, come potrebbe far pensare provocatoriamente il titolo, non sono esponenti del bocco nero ma cinque vittime dei pestaggi della Diaz e di Bolzaneto del luglio del 2001.

Aldilà di una capacità di sintesi e approfondimento psicologico fuori dal comune, colpisce la perizia filmica con cui il regista ha dato a tutta la tragedia un respiro altamente cinematografico. Prima impostando un senso di isolamento e freddezza quasi analitico dei protagonisti, che in una sorta di monologo teatrale condividono lo spazio della scena con gli stessi elementi con cui hanno subito le violenze dalla polizia (l’appendiabiti, la scala, il termosifone); poi, in un crescendo devastante e liberatorio, accompagnando Muli e gli altri di nuovo a Genova, fuori dagli spazi del G8, in una dimensione tersa e distesa, conquistata solo dopo il durissimo confronto e l’elaborazione del trauma nel processo giudiziario.

Impostando i racconti come il frutto di un lungo autoprocesso interiore, Bachschmidt dà un senso di rigore e marzialità alle interviste, ma ciò non toglie affatto la drammaticità e il disgusto emotivo che la disperazione e le parole di Lena o Chabi, possono suscitare. Anzi il fatto che i sei protagonisti scelti dal regista siano tutti stranieri accresce ancora di più il nostro senso di colpa. Il problema non è solo nel massacro istituzionalizzato a freddo, nelle molotov portate pretestuosamente dalla stessa polizia all’interno della Diaz (come le mazze da baseball per colpire meglio), ma soprattutto nel mancato processo di rielaborazione di questi eventi da parte di un Paese che si è privato di ogni opportunità per cercare di decodificare la Storia.

Nel 2001 a genova la politica ha delegato alle forze dell’ordine il compito di fermare un movimento sociale che stava esplodendo in tutto il mondo. Con il processo per i fatti di Bolzaneto una Nazione intera ha di fatto chiuso in un aula giudiziaria quella che poteva essere l’ultima possibilità per guardarsi allo specchio.

Non è un caso che dopo il 15 ottobre si sia ricominciato tutto da capo.

Ciao. Non ho visto il film di cui parli. Trovo però errato e fuorviante fare un paragone tra quanto successo a Genova e il 15 ottobre scorso a Roma, anzi, stabilire una sorta di continuità tra i due eventi. Credo che trarre una conclusione del genere senza uno straccio di prova non solo sia poco corretto ma alimenta una dietrologia che non aiuta la convivenza pacifica. La cultura del complotto la trovo fastidiosa, come anche le interpretazione che partono da dati considerati verità intoccabili. Non si può far passare come colpa del “sistema” o della “politica” la scelta di una parte del movimento di adottare strumenti di lotta violenti. Aspetto che le mie considerazioni siano smentite ma temo che non succederà.

ciao marino,

capisco perfettamente, ma in realtà nel film non si fa riferimento a nessun complotto. sei ragazzi parlano di quello che è successo alla Diaz. Forse ti riferisci alle molotov portate dalla polizia? Magari sono stato poco chiaro, ma sicuramente non avevo nessuna intenzione di mettere in coda alla recensione un’altra

ennesima lettura complottista a quello che è successo il 15. Primo perchè ne sono già state fatte anche troppe, poi perchè l’argomento è ancora davvero caldo per emettere dei giudizi sereni. Il collegamento che ci tenevo a fare tra il 2001 e i fatti dell’altra settimana era che in entrambi i casi la violenza (da una parte e dall’altra) ha snaturato, se non compromesso la forza di un movimento con tantissime prospettive. Il rigore e l’analiticità del regista sulla Diaz penso che aiuti in generale a raffrontarsi con questo tipo di situazioni. Questo spero che sia emerso. Ciao Grazie!

non mi è sembrato chiaro da quanto tu scrivi che il nodo principale fosse la violenza, al di là di come si fosse prodotta. sulle responsabilità di quanto accaduto a Genova mi pare che non ci siano dubbi. se la violenza è l’elemento comune mi sembra che a Roma hanno prevalso altri fattori.

neanche io ho visto il film, nè sono stato alla manifestazione di Roma. io credo che un primo, instintivo parallelo tra quanto accaduto a Genova e quanto appena successo a Roma vada necessariamente fatto, almeno per scongiurare proprio che non ci sia continuità tra queste due italianissime esperienze. Dopo Genova, si ebbe subito l’impressione che ci fosse stata una sopsensione dei più elementari diritti delle persone. dopo roma, questa sensazione non c‘è e questo è una cosa buona. d’altronde, proprio come nel dopo Genova, si ha anche la sensazione che i violenti si sarebbero potuti arginare sia prima che durante la manifestazione, ma che per qualche motivo nessuno sia intervenuto. questi i fatti, fatti che tra l’altro si sono ripetuti più volte in questo decennio: il resto sono ragionamenti. il mio pensiero è che non si può chiedere ai manifestanti di fare i poliziotti, nè alle forze dell’ordine di convincire i violenti che il pacifismo è sotto ogni punto di vista più conveniente. se la situazione però è questa, e così torniamo al film, ogni movimento deve difendersi e difendere i suoi aderenti prima dialetticamente e poi in piazza. perchè in uno Stato democratico nessuno che abbia a cuore il diritto a manifestare deve avere paura, remore, timori a scendere in strada il giorno che voglia gridare al mondo le sue idee.

Anch’io non ho visto il film. Però volevo unirmi al dibattito politico.

“non si può chiedere ai manifestanti di fare i poliziotti”: una volta c’erano i cordoni di sicurezza organizzati dai grandi partiti (dal Pci, sostanzialmente) e dai grandi sindacati, entrambi organismi partecipati, autorevoli, responsabili nell’assicurare il rispetto delle regole democratiche. Ora che tutto è cambiato, riproporre una tale utile modalità arginante rischierebbe di alimentare altri attriti. Il movimento non vuole infatti avere né cappelli né padri a fargli ombra o a mettergli adesivi. Il discorso è complesso, però bisognerebbe ragionare su come riuscire a “tenere insieme” la piazza dentro regole condivise. La piazza è una comunità, una collettività, non un’accozzaglia di singoli individui, o comunque non dovrebbe esserlo perchè altrimenti si scivolerebbe sul terreno ingovernabile, individualista e unicamente iconoclasta dell’anarchia. L’autoregolazione della piazza da parte del movimento sembra oggi imporsi come una scelta necessaria, e questo anche alla luce delle storicamente note operazioni “infiltranti” delle forze dell’ordine (e non parliamo di complottismo perchè la storia italiana è piena di faccende di tal fatta). Forse il pezzo poteva approfondire meglio il parallelismo tra le due manifestazioni, però l’intento di associare le due violenze (dello stato, una, di elementi non bene identificati e le cui motivazioni non risultano chiare, l’altra) apre il dibattito su territori autentici e non retorici. La violenza va capita mi sembra ancora la pratica (politica e intellettiva) migliore. Storicizzata (e federico giustamente lo rimarca) ma compresa. Una condanna generica è una semplificazione conservatrice.

Ciao!