[**12] – Già lo scorso dicembre a Torino, dove era passato fuori concorso, The Descendants era parso un pesce fuor d’acqua nell’austero contesto del TFF, impaziente di tuffarsi al più presto in acque più aperte e più mainstream. Se ne era scritto, allora, a proposito della folta pattuglia di cinema Usa presente al festival, utilizzandolo, insieme ad altri, per ricostruire i lineamenti di un «prodotto indie» ormai canonizzato, che si nutre di storie, personaggi e umori propri della scena indipendente americana adattandoli a una confezione ormai prevedibile e levigata; pronta per Hollywood. Non sorprende perciò che al suo approdo in sala, tre mesi dopo, il film di Alexander Payne si presenti con uno schieramento di forze massiccio (duecentocinquanta copie in distribuzione nei cinema italiani) e accreditato di una generosa pluricandidatura agli imminenti Oscar: miglior film, regia, sceneggiatura non originale, attore protagonista e montaggio – tutte nomination «pesanti». Il tuffo è avvenuto.

Il paradiso amaro del titolo italiano sono le isole Hawaii, dove vive da generazioni la famiglia di Matt King, pacifico un po’ indolente avvocato di mezza età, piombato improvvisamente nel dramma: sua moglie Elizabeth è in coma, a seguito di un incidente in mare, e si avvicina il tempo di staccarle la spina. A partire dalla tragedia si dipanano gli ulteriori affanni del protagonista, impegnato a gestire due figlie di dieci e diciassette anni irrequiete e che conosce poco, un complicato affare legale che coinvolge cugini, zii e parenti vari e, come se non bastasse, la scoperta che Elizabeth non era una santa.

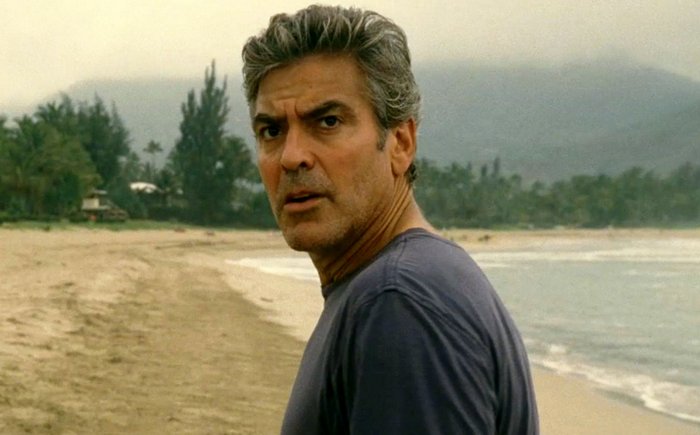

Adattando insieme a Nat Faxon e Jim Rash il romanzo Eredi di un mondo sbagliato di Kaui Hart Hemmings, Payne è molto onesto nel far cominciare il film a incidente già avvenuto, evitando shock immediati che gli assicurerebbero la partecipazione emotiva, e cercando invece di instaurare con lo spettatore un rapporto non belligerante. È la preoccupata ma calma voice over di Matt King/George Clooney che ci introduce senza sforzo ai fatti, come in un classico hollywoodiano degli anni ’50, prendendosi il suo tempo per sbozzare i personaggi e illustrare i legami che li uniscono. La voce narrante dopo un po’ ci abbandona, ma Paradiso amaro ne conserva l’andamento sommesso e malinconico, caratterizzandosi man mano come un racconto di sentimenti non urlati, vagamente démodé, che coscientemente rifiuta le scene madri per privilegiare i non detti, le sequenze vuote, fatte di sguardi che si perdono e volti che esprimono l’indicibile.

Questa scelta di fondo, votata a un minimalismo dall’impronta certamente umanista, il film la paga però in (mancanza di) incisività. Come già in opere precedenti (A proposito di Schmidt, Sideways – In viaggio con Jack) Payne diluisce il dramma dei suoi uomini comuni in un composto liquido di sentimenti diversi e contrastati; ma se altrove aveva azzeccato la formula segreta e miracolosa, qui finisce per annacquare l’insieme. Il mélange di tragedia e humour, di grottesco qua e là abbozzato e sentimentalismo, appare troppo programmatico per essere anche sincero e sorprendente. Le sfumature della dramedy (drama + comedy) si rivelano infatti piuttosto grezze, con i momenti umoristici affidati quasi esclusivamente a un personaggio (Sid, l’amico della figlia del protagonista) e il patetico sempre in agguato; riducendo così il tutto a un alternarsi puntuale e perciò prevedibile di situazioni commoventi e squarci buffi.

Proprio il personaggio di Sid è emblematico in tal senso: prima il film lo identifica come il ragazzetto un po’ idiota che parla quando non dovrebbe, spesso a vanvera (garantendo così quei necessari momenti di alleggerimento), salvo poi riservargli una breve ma toccante parentesi introspettiva deputata a riscattare la sua vacuità e a ricordarci che tutti abbiamo una seconda (e una terza) dimensione. Una funzione simile sembra assolverla la colonna sonora, costituita da (bellissimi) canti tradizionali hawaiani proposti in varie versioni e arrangiamenti, che interviene puntualmente a scansare gli abissi di effettiva profondità, a spegnere gli incendi che il racconto aveva appiccato.

Questa timidezza e «doppiezza» Paradiso amaro le sconta anche a livello tematico, soprattutto nell’affrontare quello che poi è il suo nucleo d’interesse primario: i rapporti familiari. Payne aspira a dire qualcosa di nuovo circa la moderna complessità dei legami di sangue, affidando a King/Clooney un difficile percorso di recupero della paternità nei confronti di una prole «difficile». Anche qui però non si sfugge troppo agli stereotipi: il ribellismo inizialmente ostentato della figlia maggiore si sgonfia alla prima lacrima e il film approda a un discorso decisamente consolatorio, se non propriamente conservatore, esplicitato in una sequenza finale finanche un po’ inquietante nella sua evidenza di ricomposizione del nucleo.

L’«acidità» degli esordi (La storia di Ruth, Election) è per Payne un ricordo lontano. Acquisita una sicura capacità di raccontare e affinato un talento non comune nella direzione degli attori (i quali, sia chiaro, ci mettono del loro: Clooney goffo e imbolsito è ottimo, Robert Forster, in un piccolo ruolo, è straordinario), il regista di Omaha ha forse trovato un suo film tipico: smussato ma non stupido, carino ma mai graffiante, The Descendants gli consente di stare con un piede da una parte e uno dall’altra sul confine tra intrattenimento e autorialità. In un personalissimo paradiso amarognolo.