Ne Il mio viaggio in Italia Martin Scorsese, in un passaggio acuto e profondo di un lavoro più nostalgico che critico, celebra la grandezza della modernità rosselliniana esaltando le qualità metadiscorsive di una sequenza di Stromboli. Eric Rohmer, come molti cineasti della sua generazione, è dichiaratamente debitore della lezione di Rossellini (e di quella di Renoir), folgorato anch’egli sulla via di Stromboli, come Scorsese, dalla Bergman e dalla potenza ineluttabile del destino e della natura. Bazin, Godard, Rivette, Doniol-Valcroze e Rohmer si conoscono fin dal ’48 nella redazione di “La revue du cinema”. Nel ’49 entra nel gruppo anche il regista e sceneggiatore Alexandre Astruc che, pochi mesi dopo, pubblicherà il manifesto Naissance d’une nouvelle avant-garde: la camera stylo sulla necessità, per i futuri registi, di usare la camerà come una biro, di divenire autori dei propri soggetti e delle proprie storie. Astruc elabora un concetto di avanguardia lontanissimo dalle provocazioni individualistiche e finto-rivoluzionarie della futura generazione Sessantottina. La “nouvelle avant-garde” è la “recherche” sul campo di nuove possibilità narrative per il cinema e l’immagine cinematografica, l’indice puntato in direzione di un raccontare libero dall’oppressione della sceneggiatura, del trattamento e dalle normative tecniche del “decoupage” classico.

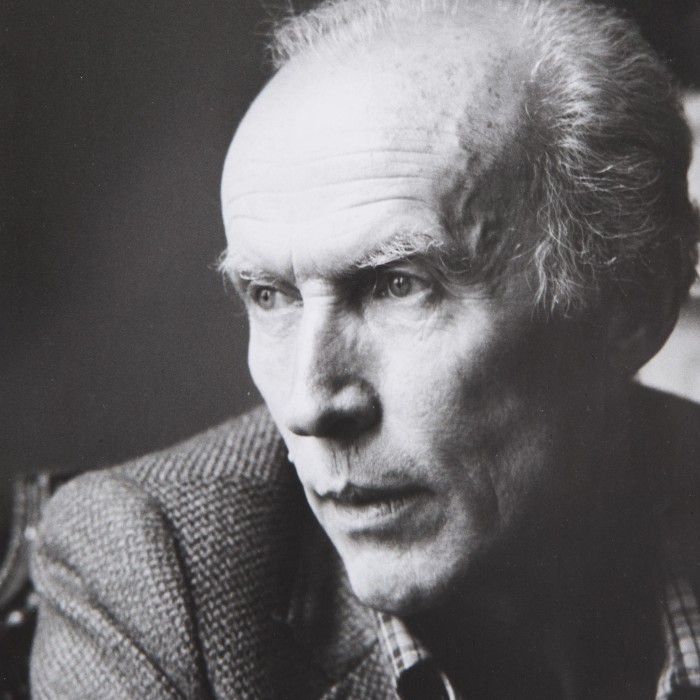

L’amico Eric sarà tra coloro che impersoneranno indebitamente e indefinitamente questi assunti di base. Direttore unico dei Cahiers du cinema dal ’57 al ’63, artefice, con Chabrol, Truffaut e altri, della rivalutazione critica di Hitchcock, Ray, Hawks, Murnau e Dreyer, Rohmer è costretto a lasciare la rivista perchè sconfitto dalla linea redazionale semiotico-strutturalista di Rivette, Doniol-Valcroze e del futuro direttore Narboni. el frattempo, comunque, Eric l’alsaziano, il monarchico, il cattolico, il cocciuto e l’intellettuale ha scelto di passare dietro la macchina da presa, ma il suo primo “giro di manovella” è tra quelli che contribuiranno meno allla notorietà dell’autore. Il segno del leone esce lo stesso anno de I quattrocento colpi, Fino all’ultimo respiro e Paris nous appartent (Chabrol aveva già debuttato), ma quello di Rohmer è l’unico esordio che si risolve in un disastro commerciale. Da allora, l’assetto organizzativo/produttivo delle sue opere si discosterà assai dai canoni della media produzione francese e dal cinema in 35 mm. Ormai deciso a divenire regista, egli fonda con l’amico e collega Barbet Schroeder, la Film du Losange, sodalizio artistico e produttivo pari al duo Godard – De Beauregard. La società produrrà quasi tutte le sue opere e Rohmer potrà così ripartire dai corti e dal 16 mm, con una politica di investimenti ridotti, troupes leggere e collaborazioni fisse come quella, importante, con il direttore della fotografia Nestor Almendros.

Ancora Il raggio verde, Leone d’oro a Venezia nel 1986, é girato in 16 mm (poi gonfiato in 35 mm) confermando la predilezione del maestro per le ottiche naturali (intorno ai 50 mm) e la scarsa simpatia per teleobiettivi e grandangoli. Come a dire che da Hitchcock, Rohmer non copia i virtuosismi dei movimenti di macchina, ma la meticolosa pianificazione della produzione e delle riprese. Questa indipendenza produttiva, insieme alla libertà creativa, la cultura cinefila, lo spessore filosofico e l’eremitaggio intellettuale, sono stati i fattori che hanno reso Rohmer, come pochi altri, l’archetipo del regista produttore e promotore di se stesso, il prototipo vivente, coerente e invulnerabile della politica degli autori. Lo tsunami delle nuove onde, complice il contemporaneo sfaldarsi della Hollywood classica, sconvolgerà le industrie cinematografiche mondiali fino al Sessantotto. Di lì in poi sarà un’altra storia. I nuovi modelli autoriali s’impongono scandalosamente ed entusiasticamente e intanto incassano. I successi commerciali del nuovo cinema spingono ad osare molti giovani produttori. In Italia, nei primi anni Sessanta, la 22 dicembre cinematografica di Kezich e Olmi, oltre a finanziare la seconda e terza opera del regista bergamasco, farà esordire la Werthmuller, Eriprando Visconti, Damiano Damiani e produrrà il primo film televisivo di Rossellini. La Ajace cinematografica di Jacovoni e Tonino Cervi (il figlio del grande Gino) permetterà gli esordi di Vancini, Montaldo, Puccini e Caprioli. Negli stessi anni, Alfredo Bini permette l’esordio di Pasolini e avvia con il poeta friulano una lunga e prolifica amicizia. Insieme al regista – autore nasceva il produttore – autore, mecenate progressista e illuminato. Questo è uno degli indotti meno approfonditi della Politique des auteurs.

Durante i Sessanta, alle diverse latitudini del globo, si poteva incontrare, al di là dei risultati formali, una generazione di registi profondamente e criticamente cinefila, che usava il film e il suo linguaggio come gesto politico di rottura, cercava una fuga dalla narrazione classica, possedeva una coscienza e una conoscenza delle qualità riproduttive della macchina da presa, aveva la necessità di uscire dalla finzione per documentare e denunciare, con una propensione a girare in esterni e una conseguente apertura alle suggestioni del set. Appare lampante come un tale rinnovamento non sarebbe mai potuto scaturire dalle figure e dal versante delle produzioni e delle distribuzioni. Il dialogo produttore – autore c’è, rimane aperto, fondamentale, ma cambiano, nel senso di un maggior equilibrio, i rapporti di forza. Nell’immaginario collettivo, invece, la figura del regista-autore, creatore e demiurgo ha soppiantato come un despota tutti gli altri mestieri del cinema. Questo almeno in Europa, e soprattutto in Italia. Anzi, nei decenni successivi il regista padre e padrone del proprio film, l’intellettuale in grado di “cannibalizzare” tutti i ruoli è assurto a vero Mito, concentrando di sè, complice il successo di alcuni “Moretti” e di una certa ideologia politica, i dibattiti, le analisi e perfino gli insegnamenti accademici. C’è un libro di Lucilla Albano dal titolo emblematico, Il secolo della regia, che in oltre 300 pagine cerca di rispondere alle domande “chi è e cosa fa un regista?”. Il regista è universalmente colui che dirige gli attori. Le restanti incombenze della pre e della post-produzione, nonche’ la cura degli aspetti tecnici e della messa in scena (scenografia, ottiche e movimenti di macchina, luci, suono, etc.) vengono risolti in una infinita casistica di possibilità che le varie Nouvelle Vague, la New Hollywood di Corman e Cassavetes prima e quella dei vari Scorsese, Coppola, Lucas, Spielberg poi, hanno ulteriormente ampliato.

I detrattori della politica degli autori sottolineano proprio i diversi esiti della rivoluzione culturale della politique tra Vecchio e Nuovo continente. Negli USA, dagli anni Sessanta e fino ad oggi, è un moltiplicarsi di nuove figure professionali e un fiorire di piccole case di produzione che realizzano i film e li vendono alle major, le quali altro non fanno che commercializzarli e distribuirli. George Lucas, ad esempio, in

venta ex-novo, nel 1971, la figura del sound designer in THX-1138, mentre nei primi anni Novanta, esempio quanto mai attuale, nasce la Pixar, rivenduta nel 2007 alla Disney per qualche miliardo di dollari. In queste realtà, una rete di contesti dinamici e tra loro in competizione, è il produttore che studia il progetto, sceglie il regista, gli sceneggiatori e gli attori. È lui, insomma, il vero autore. Tanto che la Mostra di Venezia ha tributato, nell’ultima edizione, proprio al fondatore e produttore della Pixar, John Lesseter, il Leone d’Oro alla carriera, un premio tradizionalmente dedicato ai registi.

In Italia, dopo il deserto degli anni Ottanta e un decennio di colonizzazione delle major USA, dopo tante isolate avventure protoautoriali, si cerca (continuamente) di uscire dalla crisi. Si cerca, invano, un nuovo assetto industriale che concerti le esigenze dell’arte con quelle del capitale. Nel 2007 e 2008, anni piu’ che positivi per il cinema italiano, il successo nazionale, con una quota di mercato intorno al 30%, e internazionale, con riconoscimenti e premi ai maggiori festival, aveva spinto i responsabili dell’ANICA, Ferrari e Tozzi, a vendere la ricetta di un cinema basato sul racconto, sugli attori e su un ritrovato dialogo autore – produttore. Il 2009, nonostante Vincere di Marco Bellocchio e nonostante autori e produttori abbiano lottato uniti contro i tagli al FUS, non è stato così fortunato. Forse bisognerebbe lottare uniti anche per un cinema più critico, tagliente con una personalità (e delle persone) che sappia mettere in discussione le volatili certezze dello strano mondo in cui abitiamo. Un mondo che i vecchi maestri come Rohmer stanno pian piano salutando.